1. 의미를 만드는 것은 여백이다.

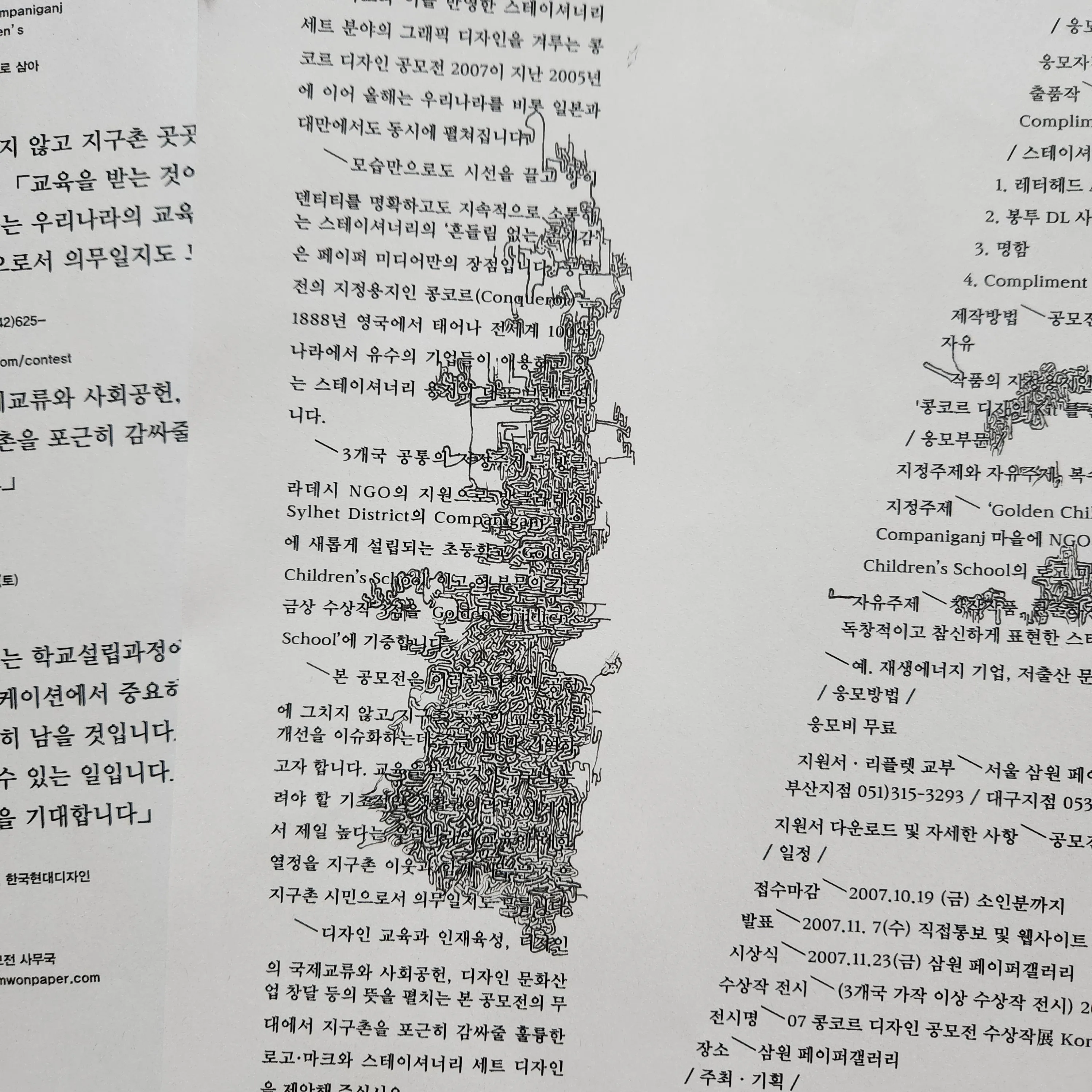

글을 훼손(지우기, 가리기)하지 않고 글 없애기 실험

이 짓을 처음 했던 건 고등학교 때 수학 시험지 위에였다. 수학 문제들을 종이 위에서 없애고 싶은데 좀더 고상한 방법으로 없애 보고 싶었다.

이 짓을 처음 했던 건 고등학교 때 수학 시험지 위에였다. 수학 문제들을 종이 위에서 없애고 싶은데 좀더 고상한 방법으로 없애 보고 싶었다.

어떤 그림이나 글을 지워 없앨 때 그 그림의 위에 덧칠을 하는 것보다 여백에 덧칠을 하는 것이, 즉 글자와 전혀 다른 그래픽을 위에 얹는 것보다 글자와 가장 비슷한 그래픽을 여백에 교묘하게 끼워넣어서 분간 못하게 하는 게 더 효과적으로 의미를 지워낸다는(아니면 적어도 ‘읽어내려는 의지를 빠르게 단념시킨다는’) 걸 알게 됐다.

어떤 그림이나 글을 지워 없앨 때 그 그림의 위에 덧칠을 하는 것보다 여백에 덧칠을 하는 것이, 즉 글자와 전혀 다른 그래픽을 위에 얹는 것보다 글자와 가장 비슷한 그래픽을 여백에 교묘하게 끼워넣어서 분간 못하게 하는 게 더 효과적으로 의미를 지워낸다는(아니면 적어도 ‘읽어내려는 의지를 빠르게 단념시킨다는’) 걸 알게 됐다.

그래서 여백을 파고들면서 한 글자 한 글자를 못 읽게 만듦으로써 희열을 느꼈다. 그 큰 시험지의 거의 절반을 작은 무늬들로 채웠었는데, 아쉽게도 잃어버렸다.

2. 서로 다른 문자의 경계를 허물 수 있는 건 사람의 손뿐이다.

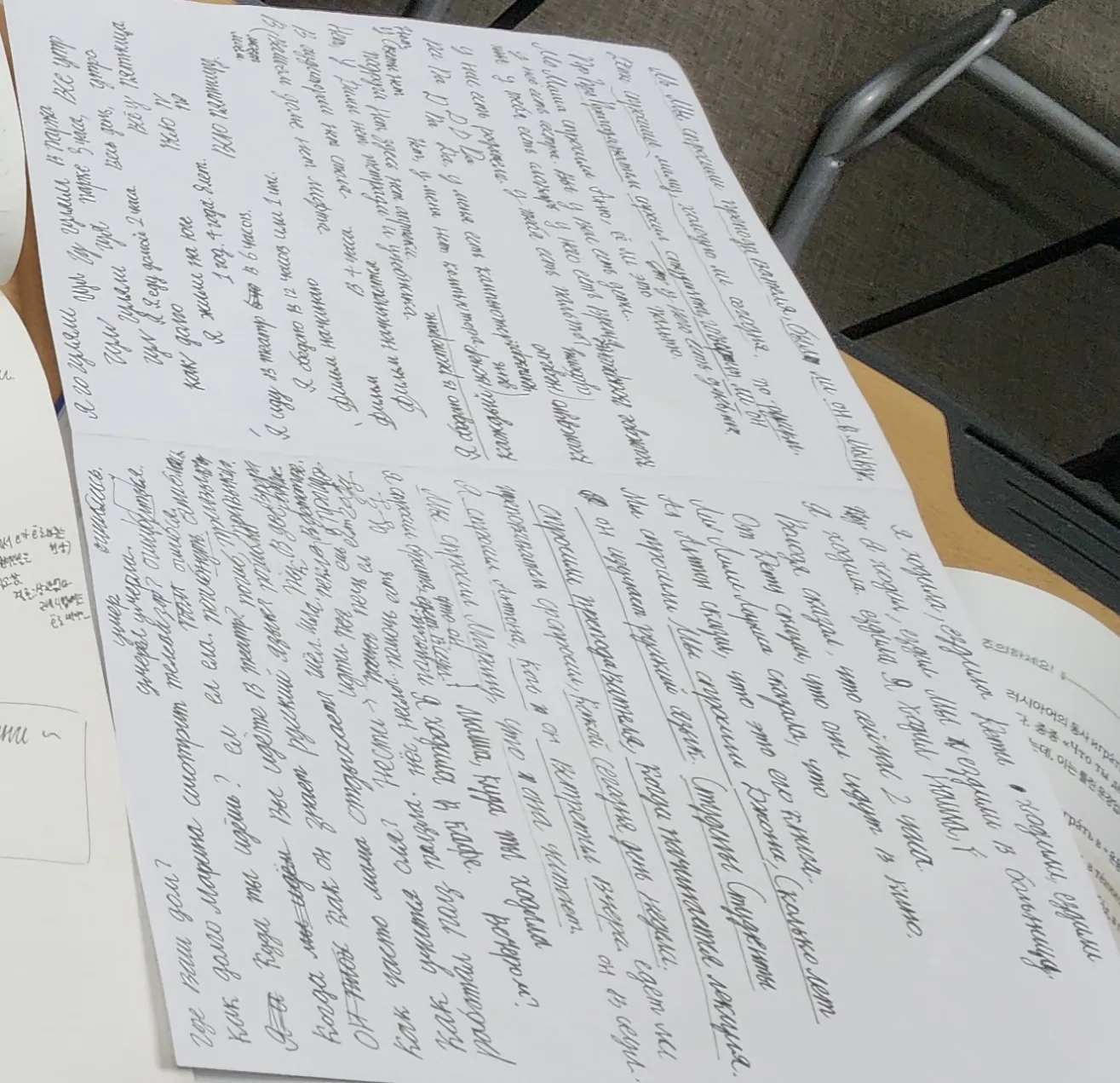

컴퓨터로 서로 다른 두 문자의 폰트를 만들거나 섞어짜기할 때 질감을 같게 맞추기가 엄청 어렵다는 생각을 했고, 또 억지로 맞추는 게 바람직하지도 않다는 생각을 했다. 키릴문자와 라틴문자는 형태를 공유하는 알파벳이 꽤 많음에도 불구하고 조판했을 때 질감이 엄청난 차이가 난다. 알파벳을 전혀 공유하지 않고, 조합되는 방법마저 다른 한글과 키릴문자는 훨씬 더 상극이고 말이다. 그런데, 러시아어 수업을 들으면서 부랴부랴 필기를 하는데 문득 내가 흘려쓰고 있는 키릴문자와 한글의 모습이 점점 닮아간다는 걸 깨달았다. 각각 인쇄된 걸 보면 너무너무 딴판인데 말이다. 이게 바로 ‘문화의 동화’가 일어나는 순간의 축소판이 아닐까? 서로 다른 두 사회의 문화를 섞는 건 결국 개인이라는 것의 증명인가? 너무 갔나?

위 한글 아래 키릴문자

위 한글 아래 키릴문자

한 방식으로 작동하는 한 사람의 손에서 어떤 글자든 흘려쓰면 다 비슷해진다.

한 방식으로 작동하는 한 사람의 손에서 어떤 글자든 흘려쓰면 다 비슷해진다.

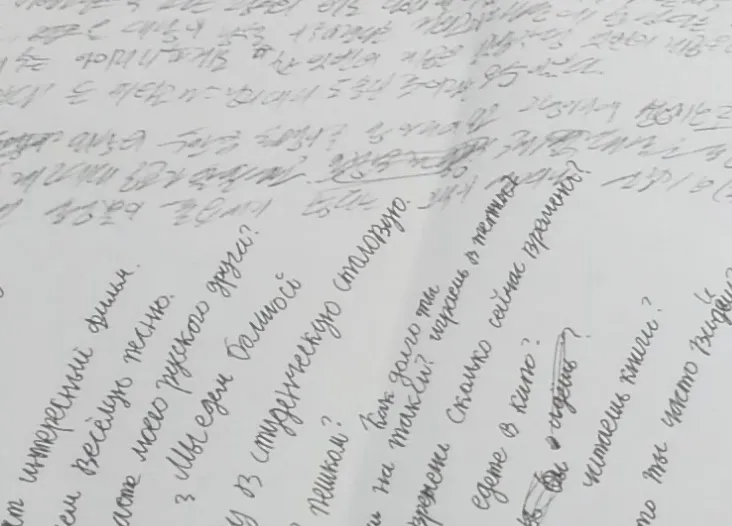

3. 어떤 문자에 익숙해졌다는 증거는 악필이다.

내가 러시아어를 저 짤과 비슷한 수준으로 거지같이 쓰기 시작했을때 들었던 생각이다. 쓰는 속도가 생각하는 속도를 따라잡지 못할 때 악필이 발생한다. 악필을 어떻게 정의하냐, 익숙해진다는걸 어떻게 정의하냐에 따라서 다르겠지만.